アカデミック・リーダー育成プログラム(LAD) は、各大学が機関の使命・役割を踏まえ、大学の強みを生かした特色ある組織開発を推進するために、副学長・部局長・学科長・部課長など各層のアカデミック・リーダー(大学運営のうち,教育・研究・学生支援・地域連携・国際化など教育研究に密接に関わる分野の管理運営に携わる大学教員・職員)を育成することを目的としたプログラムです。各所属機関の改革案を作成し実行していけるアカデミック・リーダーを育成するため、国内一流の講師・アドバイザー陣の下、高等教育に関する高度で体系的な知識・技能を獲得するとともに、国内外の大学の先進的事例を通して実践的に学びます。なお、本プログラム修了時には、学校教育法105 条に基づく「履修証明書(Certificate)」が授与されます。

2017-2018年度受講者の募集開始

募集要項公開しました!

[募集開始] 2017年 5月 1日 (月)

[募集締切] 2017年 5月26日 (金)

←こちらをクリックしてください。

プログラムの概要

LADでは、東北大学高度教養教育・学生支援機構の提供するプログラムに従って、高等教育に関する各種の知識を学び、これらの知識を統合しながら、受講者各所属機関の改革課題を考察し、議論し、実践可能な改革案へ高めていきます。下記の5つの領域の下、2年間にわたって計140時間以上の活動を行います。

| カテゴリー | 概 要 | 受講時間数 |

| 1.高等教育基礎 | 高等教育論,専門性開発論,学生発達論,教育設計論など高等教育について知っておくべき必須の知識と技能を学ぶ。 | 14時間 |

| 2.教育研究マネジメント | 教育学習マネジメント論,インスティチューショナル・リサーチ,研究マネジメント論など教育研究のマネジメントや企画立案について必要な知識や技能を学ぶ。 | 14時間 |

| 3.高等教育リーダーシップ | 高等教育政策論,大学ガバナンス論,組織開発論など高等教育の組織を担う各層のリーダーに必要なビジョン策定や意思決定について必要な知識や技能を学ぶ。 | 16時間 |

| 4.フィールドワーク | 国内大学(複数大学から1大学選択),海外大学(カナダ・クィーンズ大学)における調査活動を行う。 | 44時間 |

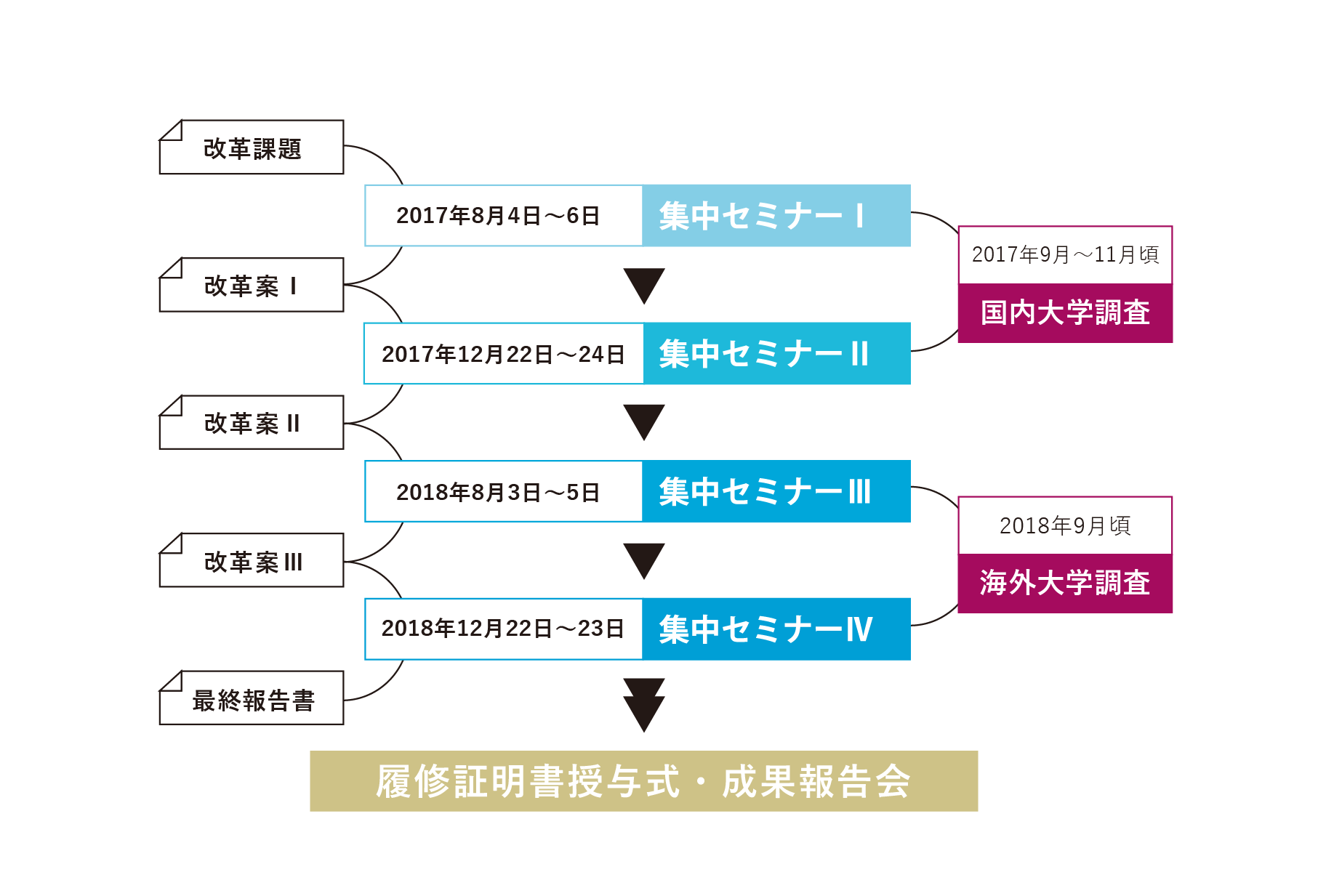

| 5.アクションラーニング | 受講者が設定した所属機関の改革課題について,各種セミナーやフィールドワークにおける学びやLADアドバイザーや他受講者との対話・討論を通して,実現可能性の高い「改革案」の作成・省察・実践を行う。1年に2回(2年間で4回),2~3日程度の集中ワークショップを行う。 | 50時間 |

達成目標

LADでは、受講者が設定した改革課題を、各種セミナーやワークショップ、アドバイザーや他の受講者との議論を通じて「改革案」へと錬成し、その実行可能性と有効性を高めていくことを目標にしています。この目標達成のため、高度且つ広範囲に及ぶ高等教育の学習・研究を遂行して実践に応用するScholarship of Teaching and Learning (SoTL) に取り組みます。

具体的な達成目標は次の6つです。

①高等教育に関する幅広い知識と最先端の動向を理解する。

②具体的・現実的な問題を分析し、背景にある原因構造を抽出する。

③機関・分野の特性や資源を視野に入れ、多様な解決アプローチを知る。

④機関・分野の特性や資源を視野に入れ、最適の改革案を策定する。

⑤改革案を実施し、その有効性を検証するとともに、新たな課題を把握する。

⑥関連する諸活動を通じて、協働して課題に取り組むための組織的能力・問題解決能力を獲得する。

プログラムの流れ

LADアドバイザー

小笠原正明先生

北海道大学 名誉教授

大学教育学会長

- 専門

- 放射線化学,考古物理化学,科学技術教育

吉武博通先生

首都大学東京 理事

- 専門

- 経営管理論,大学経営論

岩野雅子先生

山口県立大学 副学長(総括)

日本国際文化学会 常任理事 会長

- 専門

- 多文化教育,異文化交流,国際理解

講師一覧

| 杉本 和弘 | 東北大学 教授(プログラム担当者) |

|---|---|

| 羽田 貴史 | 東北大学 大学教育支援センター長 |

| 浅野 茂 | 山形大学 教授 |

| 大森 昭生 | 共愛学園前橋国際大学 学長 |

| 岡田 有司 | 東北大学 准教授 |

| 緒方 広明 | 京都大学 教授 |

| 木村 拓也 | 九州大学 准教授 |

| 串本 剛 | 東北大学 准教授 |

| 楠見 孝 | 京都大学 教授 |

| 篠田 道夫 | 桜美林大学 教授 |

| 清水 一彦 | 山梨県立大学 理事長・学長 |

| 杉谷 祐美子 | 青山学院大学 教授 |

| 鈴木 克明 | 熊本大学 教授 |

| 玉井 克哉 | 東京大学 教授 |

| 深堀 聰子 | 国立教育政策研究所 高等教育研究部長 |

| 藤本 雅彦 | 東北大学 教授 |

| 松河 秀哉 | 東北大学 講師 |

| 柳澤 康信 | 岡山理科大学 学長 |

LAD(2015-2016)の活動について

1.LAD(2015-2016)の構造と目的

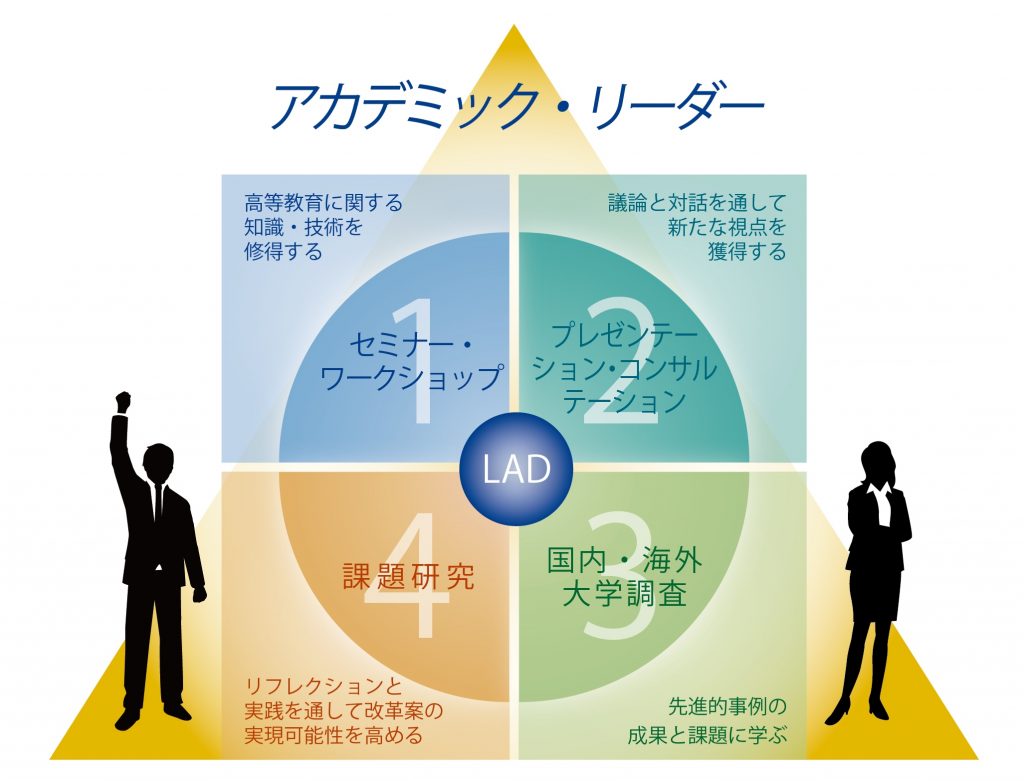

LAD(2015-2016)では、受講者が所属機関の教育改善・改革に関する「改革案」の作成と実施のために、下記のような4つの領域からなる教育学習活動を行いました。総学習時間140時間以上の活動を修了することで履修証明書を授与しました。

2.LAD(2015-2016)受講者について

教員:7名,職員:2名

| 職 階 | 教 授 | 准教授 | 特任助教 | 職 員 |

| 人 数 | 1 | 5 | 1 | 2 |

|

所属機関 |

・東北大学 ・東日本国際大学 ・首都大学東京 ・龍谷大学 ・山口県立大学 |

|||

【参考】LADの前身プログラムであるEMLP(2013-2014)の受講者は以下の通りでした。

教員:4名,職員:4名

| 職 階 | 教 授 | 准教授 | 職 員 | |

| 人 数 | 1 | 3 | 4 | |

|

所属機関 |

・国際教養大学 ・岩手大学 ・東北大学 ・会津大学 ・芝浦工業大学 ・龍谷大学 ・広島大学 ・山口県立大学 |

|||

3.LAD(2015-2016)活動の様子

- ワークショップでのグループワークの様子 (2015.8)

- 海外大学調査(クィーンズ大学) セミナーの様子 (2016.9)

- 集中セミナーⅣ 発表・討議 (2016.12)

- 集合写真 (2016.12)

- 集中セミナーⅣ コンサルテーション (2016.12)

- 履修証明書授与式 (2017.4)

活動詳細はこちらからご覧ください。

また、LAD(2015-2016)についてはこちらの論稿(大学時報No.369, pp.60-85)もご参照ください。

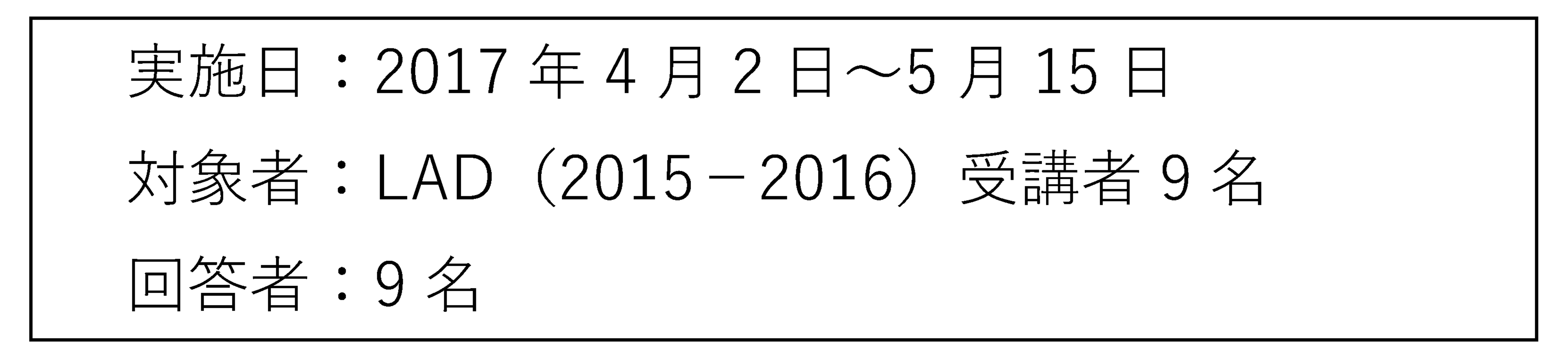

4.LADについて受講者アンケートを実施しました!

ここでは、LAD受講を通して身についた「知識・能力」と、改革課題の解決に役立ったと思う「プログラム内容」の大きく二つに注目してみましょう。

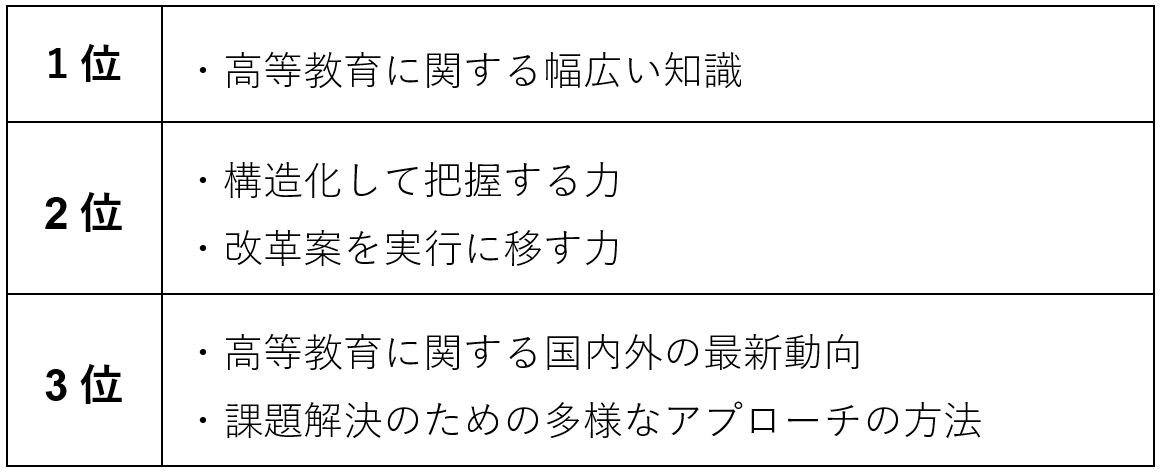

Ⅰ.LADに参加して最も身についたと思う知識・能力

LADでは、4つの内容領域(セミナー・ワークショップ/プレゼンテーション・コンサルテーション/国内・海外大学調査/課題研究)を用意し、2年間にわたって様々な学習機会を提供してきました。

これらの学習活動を通して、LAD受講者が最も身についたと思う知識・能力は何だったのでしょうか。

回答方法は、複数回答(3つまで)を可とし、回答数の多いものから順位をつけてみました。結果は次の通りです。

この結果から、2年間の活動を通して、受講者はLADの目指す「改革を担える人材」にとって基盤となる知識を修得したこと、それらを活用しつつ、漠然としていた改革課題を構造化し、実行に移すことができるようになったことを実感していると言えるのではないでしょうか。

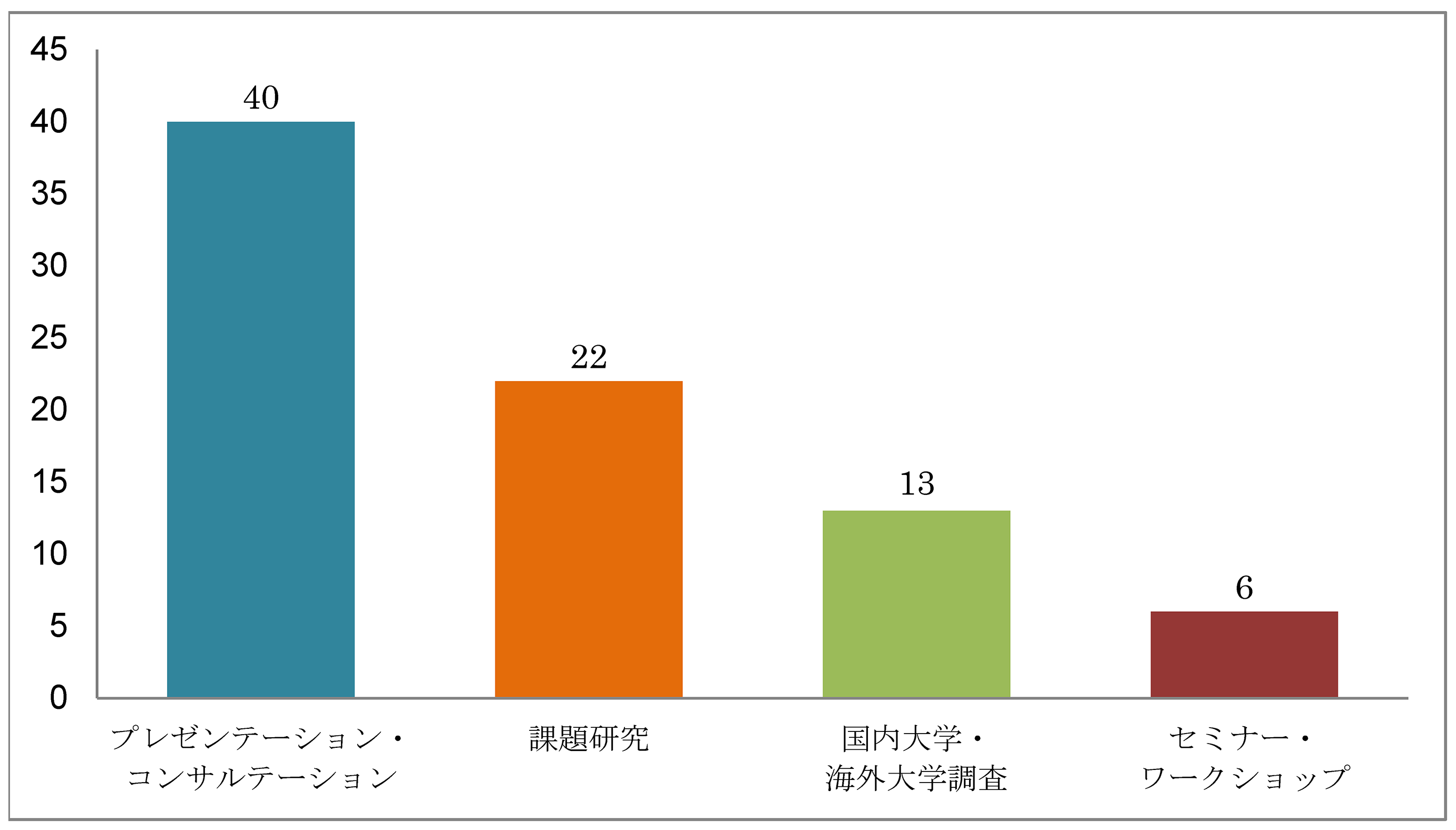

Ⅱ.課題解決に役立ったプログラム内容

それでは、LADプログラムのうち、どの内容が改革課題の解決に役立ったと受講者は感じているでしょうか。

受講者に「役立った」と思う順に1~3位で回答してもらい、1位=5点,2位=3点,3位=1点で重み付けして総合点を算出しました。

その結果、「プレゼンテーション・コンサルテーション」が40点で1位。「課題研究」が22点で2位という結果でした。

この結果から、受講者は、「プレゼンテーション・コンサルテーション」におけるコメント・アドバイスをもとに改革課題へのアプローチを見直し、「課題研究」によってさらに自己省察を深めつつ、改革課題を実行可能なものとしていったと言えそうです。

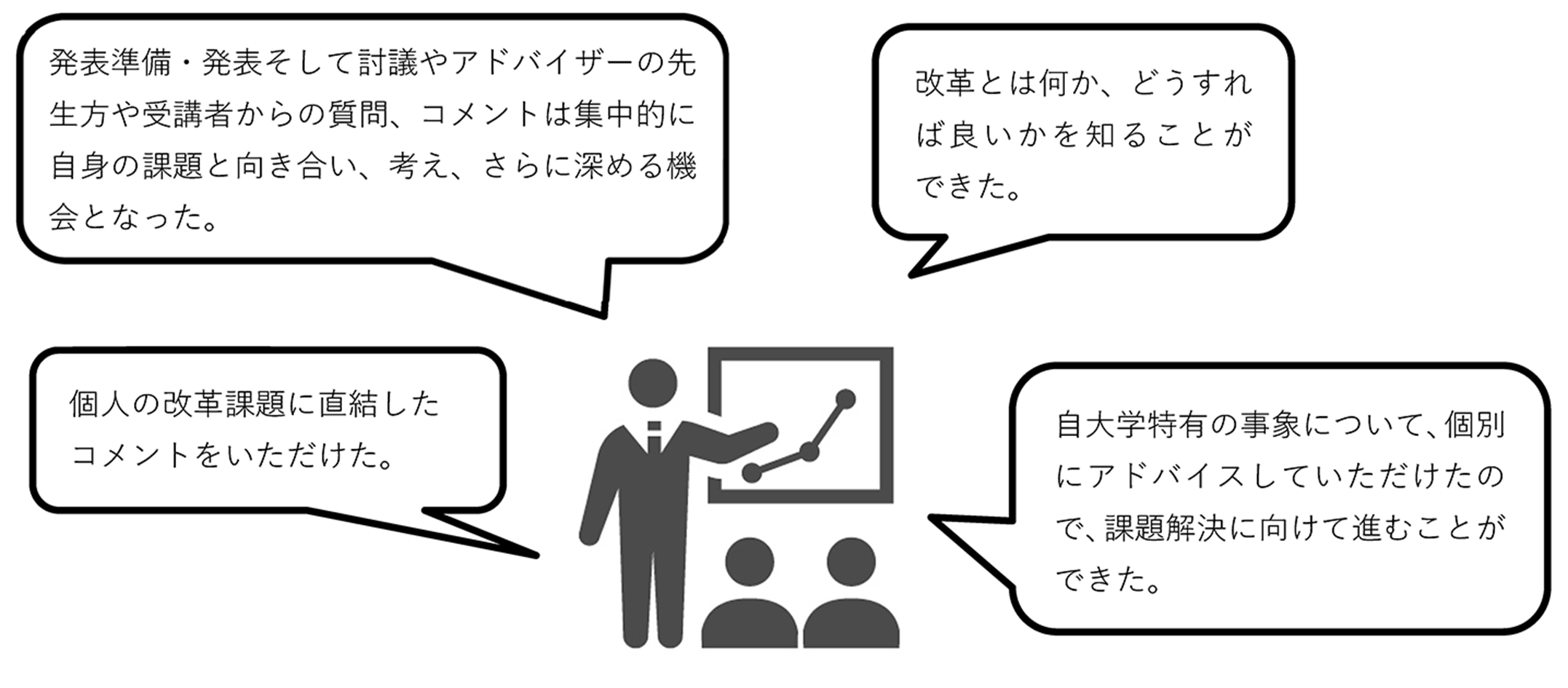

それでは、具体的に受講者はどのように感じているのでしょうか。受講者の実際の声に耳を傾けてみましょう。

(1)「プレゼンテーション・コンサルテーション」は、課題解決にどのように役立ったのか。

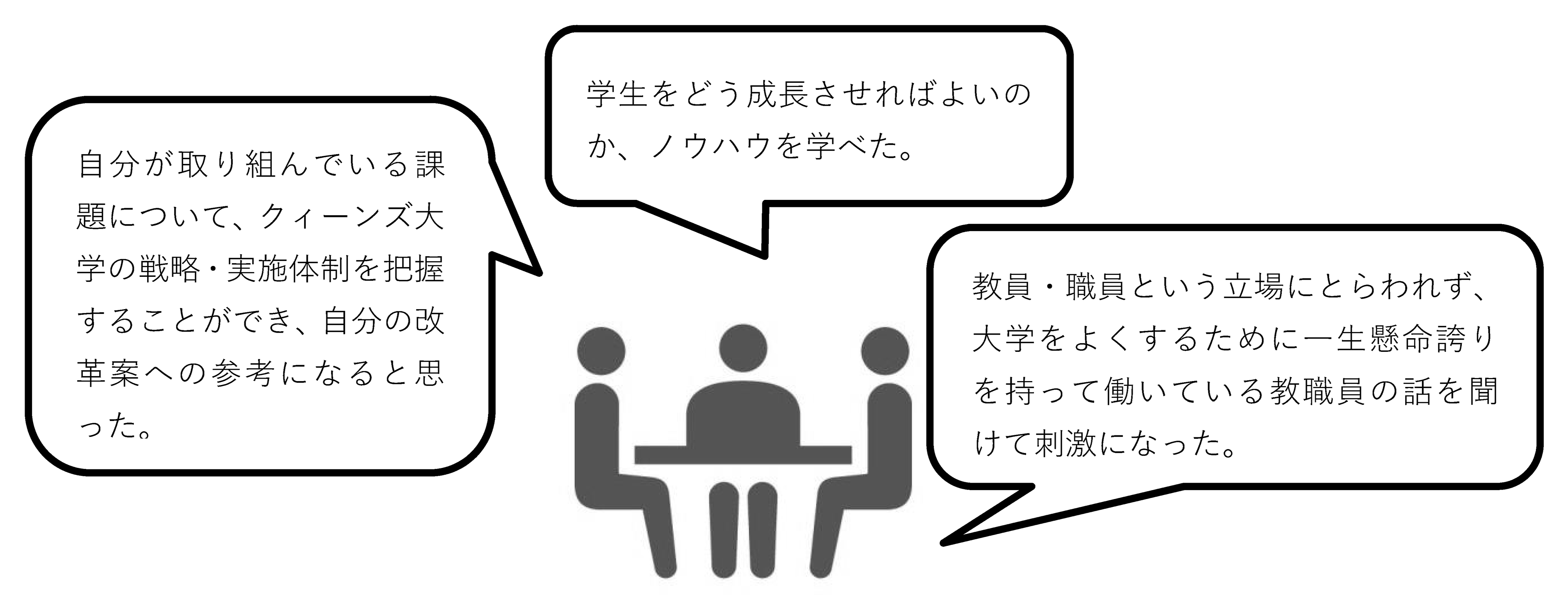

(2)「課題研究」は課題解決にどのように役立ったのか。

(3)「国内大学・海外大学調査」は、課題解決にどのように役立ったのか。

※ここでは、海外大学調査アンケート(2016/9/19-23実施)より引用

いかがだったでしょうか。どんなプログラムにも完璧なものはありませんので、CPDのLADスタッフは、常に自らの取組みを振り返りながら、プログラムの継続的な改善に努めています。

皆さんも、是非、LADで一緒に学んでみませんか。

履修証明プログラム

社会人等を対象に大学の教育・研究資源を活かし、一定の教育計画の下に編成された体系的な知識・技術等の習得を目指した教育プログラムです。目的や内容に応じ総時間数120時間以上で設定され、プログラム修了者には、学校教育法105 条に基づき履修証明書(Certificate)が交付されます。